こんな本があった!2

~岩瀬文庫平成悉皆調査中間報告展2~

- 会期

- 2005年1月22日(土)〜2005年3月27日(日)

- 料金

- 入場無料

- 体験講座

- 1月29日(土)和装本をつくってみよう

- 体験解説

- 2月19日(土)「岩瀬文庫の本に触れてみよう・読んでみよう」

- 特別講座

- 3月5日(土)

- 「平成16年度の調査からわかったこと Vol.2」

- 塩村 耕氏(名古屋大学大学院教授/岩瀬文庫資料調査会会長)

文庫解説より約100年を経て初めて行われる悉皆調査(全資料調査)も5年目に入り、ようやく全体の半ばにさしかかりました。その間、発見の驚きに明け暮れる日々といって過言ではありません。昨年度に引き続き、「中間報告展Ⅱ」を催し、その喜びのおすそ分けをさせていただこうと思います。

(監修・開設 悉皆調査責任者 名古屋大学大学院研究科教授 塩村耕)

Ⅰ.【特集】好学短命

その昔、「弟子たちの中で誰が学問好きであるか」と尋ねられた孔子は、次のように答えました。「顔回(がんかい)なる者あり、学を好む。不幸、短命にして死せり。今やすなわち亡(な)し」(論語より)。岩瀬文庫で出会った、そのような「好学短命」の人々を紹介しましょう。

もちろん人生の価値は、生きた時間の長短のみでは決まりません。が、これらの人々に天が寿命を与えていたらと、思わずにいられません。一生懸命に生きた彼らの人生を、ささやかながら顕彰したいと思います。

師匠羅山による訓点や朱点をびっしりと書き写した本『五経大全』(98函2号)

・稲辺俊長(春碩・子浩)

林羅山の愛弟子。藤堂家臣。元和8(1622)年に19歳で、羅山より20歳の年少。元和7年10月に羅山に随い東武に赴くが、間もなく早世したという。

・林梅洞

林羅山嫡孫(鵞峰の長男)の漢学者。寛文6(1666)年9月1日没、24歳。

『氷川詩式』(98函65号) 梅洞が愛読し点を付した本。没後、弟より著名な文人大名に贈られた。

・山本伯賢(世龍)

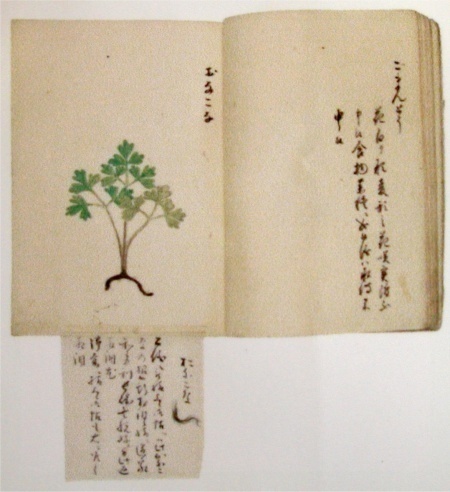

京の本草の家、平安読書室主宰で有名な亡羊の兄。寛政7(1795)年7月19日没、23歳。漢学・本草学のみならず、和学・和歌をもよくした。

『殊号事略附録』(13函156号) 新井白石による外交研究書を写す

『寛政六甲寅年詠草』(32函41号)・『かずうた詠草』(96函108号) 和歌の書留二種

『餘材抄』(34函57号) 和歌の師、小沢蘆庵蔵本を写したもの。

『皇朝訓彙』(29函32号) これも小沢蘆庵本の写し。師に愛された弟子であった。

『百人一首色紙形』

・柳原資堯

江戸時代前期の公家。江戸城刃傷事件の勅使として有名な柳原資廉の嗣子。正徳6(1716)年4月24日没、25歳。

『百人一首色紙形』(40函118号) 百人一首の手本

『資堯卿類聚』(40函ロ130号) 行事の部類記。見事な筆蹟。

『柳原資堯日記』(48函13号) 自筆日記。最初の日記はわずか十五才の少年の筆。

『詠歌大概聞書』(98函42号) 歌学講義の聞書。

Ⅱ.ゆかしき人々

旧西尾藩士の娘が老後に語る昔話に耳を傾け、民俗学者柳田国男の祖母が残した、息子を溺愛する漢詩集をひもとき、本草学者山元亡羊の息子が語る、偉大な父をもった部屋住みの苦労に同情する・・・。 虎は死して皮を残し、人は死して本を残す。書物を通してよみがえった、興味深い人々の人生模様をのぞいてみましょう。

『浦のするめ』(96函イ54号)

西尾出身の女流歌人の歌集。明治初年の西尾の思い出話が貴重。

『小鶴女史詩稿』(84函66号)

柳田国男の祖母の漢詩集。この祖母にして、かの孫あり。

『通邦二十記』(87函23号)

国学者として名高い名古屋藩士が自家についてまとめた記録。家族や奉公人、ペットの動向まで。

『炉辺閑話』(30函54号)

医者の書いた味の良い随筆。備考欄に引いた一文は参考になる。

『養生随筆』(84函49号)

これも医者の随筆。ずいぶん率直な内容。しかも版本。

『五色めがね』(87函66号)

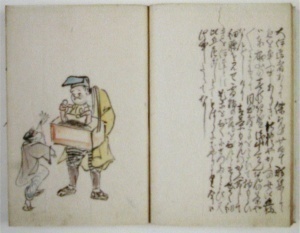

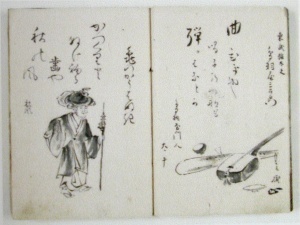

時は江戸時代中期、著者が幼い頃に見た江戸市井の雑藝能者の絵図集。唱歌も貴重。

『名取川』(95函162号)

これも江戸市井の有名人や名物を描いた絵俳書。

『北原記』(63函25号)

吉原マニアが残してくれた色里読本。自らの遊興歴の記述が珍。

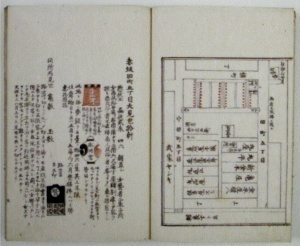

『岡場所遊女屋引ヶ地絵図』(96函228号)

こちらは江戸の岡場所マニア。江戸時代にも永井荷風先生のような人がいた。

『忘◆竊記〈◆=竹冠に卑〉』(55函1号)

読書室と諸家との通信録。亡羊長男の榕室の部屋住みの悩みも記される。

『駿河紀行』(95函8号)

越後高田藩主の少年公子による自筆旅日記。可愛い子には旅をさせよ。

『五色めがね』

『名取川』

『岡場所遊女屋引ヶ地絵図』

Ⅲ.妙な本たち

書物や文献資料というものは、あらゆる方面にわたってまんべんなく書かれ、残されるのではありません。たとえば身近な日々の生活については書き記されることが少なく、また日常的な文献はわざわざ残されることも少ないのです。

そのような資料を中心に、不思議な本、心にとまった本を紹介しましょう。

『写生紀行』(85函21号)

食いしん坊画家の写生紀行

『尚占影響』(95函4号)

占いの実例集で一種の人生相談。江戸時代人の悩みを知る好資料。

『安藝備後産物絵図』(97函130号)

吉宗の命による諸国産物調査帳。広島藩分の原本。幕府提出分には改ざんあり。

『訳官雑字簿』(99函121号)

頼山陽がアルバイトで書写した中国語単語集。森立之・伊沢蘭軒の旧蔵。

『節分及正月行事図』(95函135号)

ある大名屋敷の正月行事について、詳細にわかる資料。

『八盃豆腐』(95函183号)

武家の生き方マニュアル本。さまざまな難しい局面の実例を記す。

『乞児悪化の状況〈附収養法〉』(96函100号)

明治東京の浮浪児の実態。

『越後会津戦争従軍絵日記』(84函217号)

まだ戦争がのどかだった時代の従軍絵日記。

『鳶烏之巣注進証文』(89函113号)

生類憐れみの令の関連資料原本。鳶や烏の巣も丁重に扱われた。

『〈文字将騎〉以呂波歌』(82函44号)

不思議な感じ学習書で、異常な表記の奇書。売れたかどうか疑問。

『むかしありしこと』(39函イ64号)

児童向けのずいぶんストレートな教訓書。こんな本、今の世にも欲しい。

『写生紀行』

『安藝備後産物絵図』