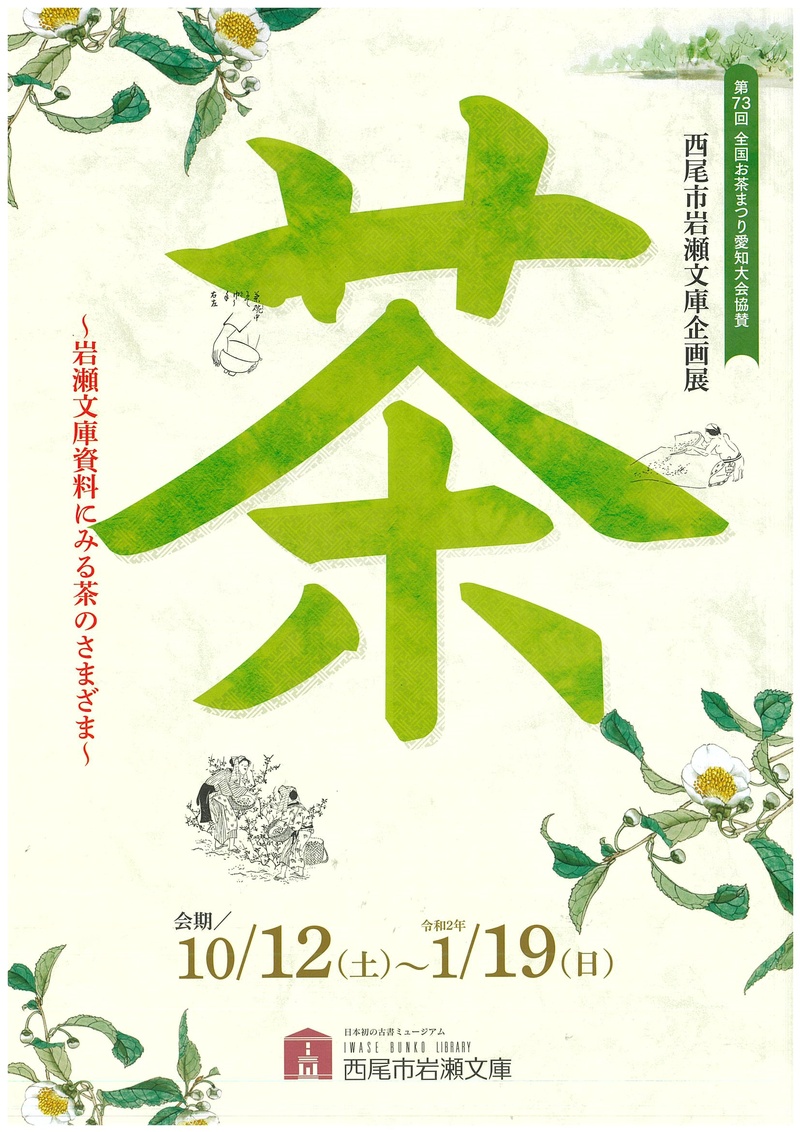

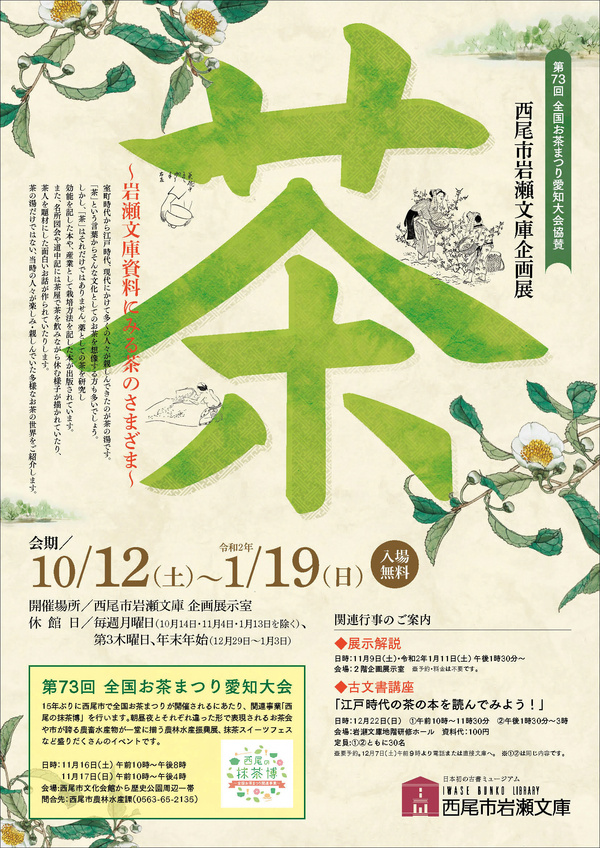

茶 ~岩瀬文庫資料にみる茶のさまざま~

室町時代から江戸時代、現代にかけて多くの人たちが親しんできたのが茶の湯です。「茶」という言葉からそんな文化としてのお茶を想像する方も多いでしょう。

しかし、「茶」はそれだけではありません。薬としての茶を研究し効能を記した本や近代以降に発展した産業として栽培方法を記した本が出版されています。

また、名所図会や道中記には茶屋で茶を飲みながら休む様子が描かれていたり、茶人を題材にした面白いお話が作られていたりします。

茶の湯だけではない、当時の人々が楽しみ・親しんでいた多様なお茶の世界をご紹介します。

- 会期

- 2019年10月12日(土)〜2020年1月19日(日)

- 料金

- 入場無料

- 展示解説

- 11月9日(土)・1月11日(土) 午後1時30分~

- 2階企画展示室 ※どちらも同じ内容です。

- 古文書講座「江戸時代の茶の本を読んでみよう!」

- 日時:12月22日(日)①午前10時~11時30分 ②午後1時30分~3時 ※どちらも同じ内容です。

- 会場:岩瀬文庫地階研修ホール

- 資料代:100円

- 定員:①②ともに30名

- ※要予約。12月7日(土)午前9時から電話または直接岩瀬文庫へ。

- 第73回全国お茶まつり愛知大会

- 日時:11月16日(土)午前10時~午後8時

- 11月17日(日)午前10時~午後4時

- 会場:西尾市文化会館から歴史公園一帯

- 問合先:西尾市農林水産課(0563-65-2135)

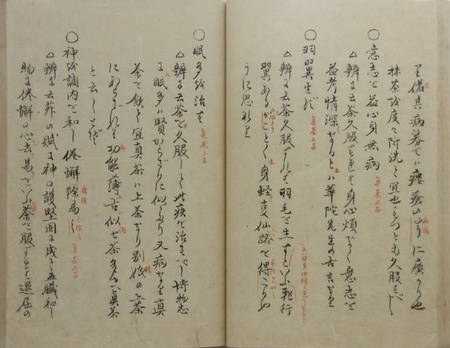

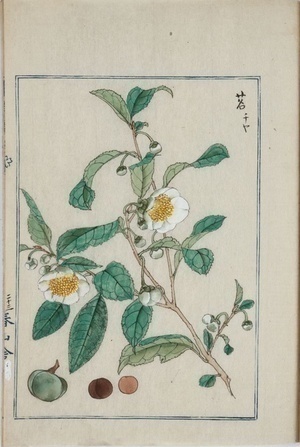

一 始まりは薬だった~お茶の効能~

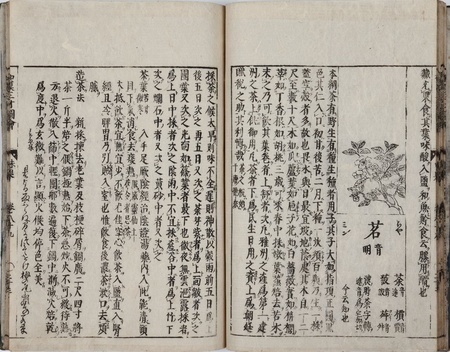

お茶は世界で2番目に多く飲まれている飲料だそうです(1番は水)。嗜好品の代表格として愛飲されるお茶も、はじめは薬草として伝わりました。本草書や養生書に解説された茶の記述をひもときます。

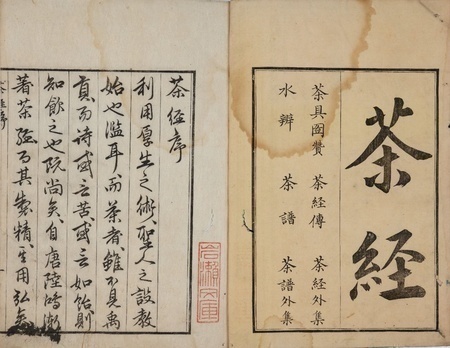

『茶経』(109-1)

『倭漢三才図会』(33-26)

『茶茗効能記』(84-179)

『本草図説』(45-11)

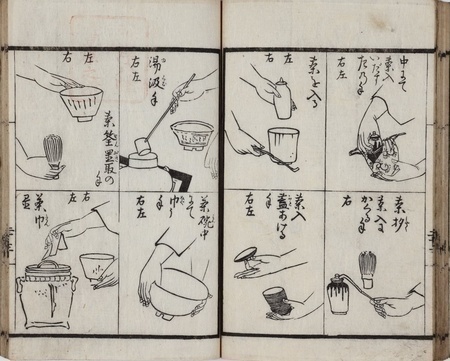

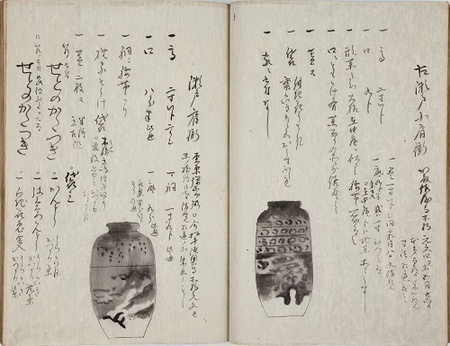

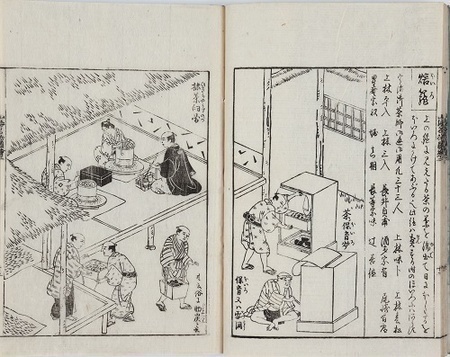

二 文化の茶

室町時代から江戸時代、現代にかけて多くの人たちが親しんできたのが茶の湯です。江戸時代には点て方などの指導書や茶室のつくりかた、茶道具の一覧など様々な茶の湯を描いた本が出版されてきました。その一部をご紹介します。

『千代田之大奥』(午-100)

『茶湯早指南』(9-ニ57)

『乗邑名物記』(153-77)

『煎茶早指南』(99-74)

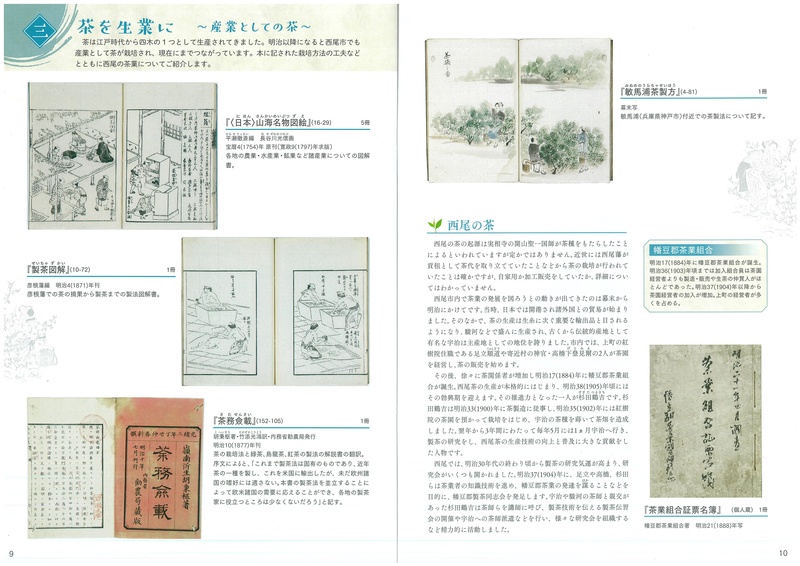

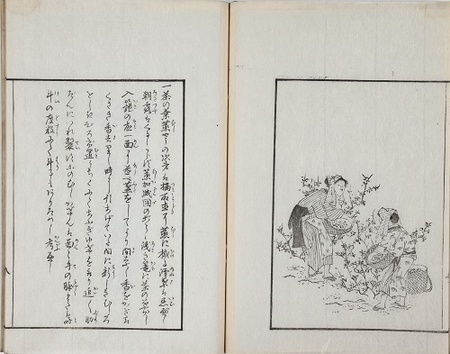

三 茶を生業に~産業としての茶~

茶は江戸時代から四木の1つとして生産されてきました。明治以降になると西尾市でも産業として茶が栽培され、現在にまでつながっています。本に記された栽培方法の工夫などとともに西尾の茶業についてご紹介します。

『製茶図解』(10-72)

『〈日本〉山海名物図絵』(16-29)

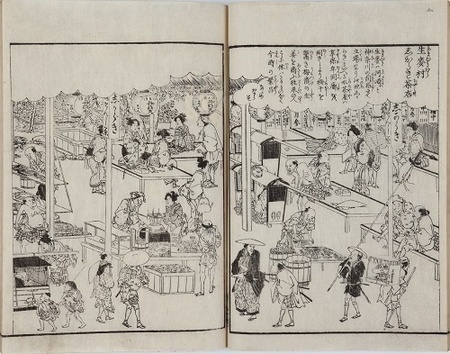

四 お茶飲む人々

産業や文化としての「茶」のほかにも、暮らしの中にお茶は根づいています。当時の人々の身近にある茶を書物から垣間見てみましょう。

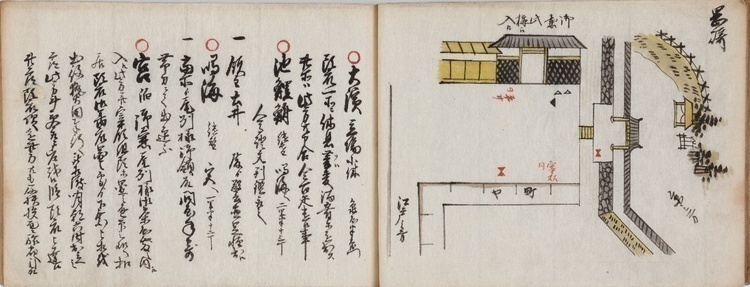

武家の茶 宇治採茶使(お茶壺道中)

毎年、新茶の時期になると将軍御用の茶が宇治から運ばれました。宇治採茶使(うじさいちゃし)と呼ばれ、茶壺とともに採茶使を派遣し、宇治で茶詰を行い江戸城に持ち帰ります。その行列の格式は非常に高く、出会った大名たちは道を譲るほどでした。この茶詰が終わり宇治から出立するまで誰も新茶を手に入れることはできなかったそうです。

『宇治茶御用道中図景』(111-136)

茶人を題材に

江戸時代に出版された本のなかには、茶を好む人たち(茶人)を題材にしたお話を見ることができます。

『風流茶人気質』(121-85)

旅のお茶

江戸時代、道中にはさまざまなところに茶屋があり、旅人たちを癒していました。旅の途中、お茶を飲みながら一服・・・。そんな様子をご覧ください。

『冨士三十六景』(49-55)

『江戸名所図会』(35-61)

本企画展図録のご紹介