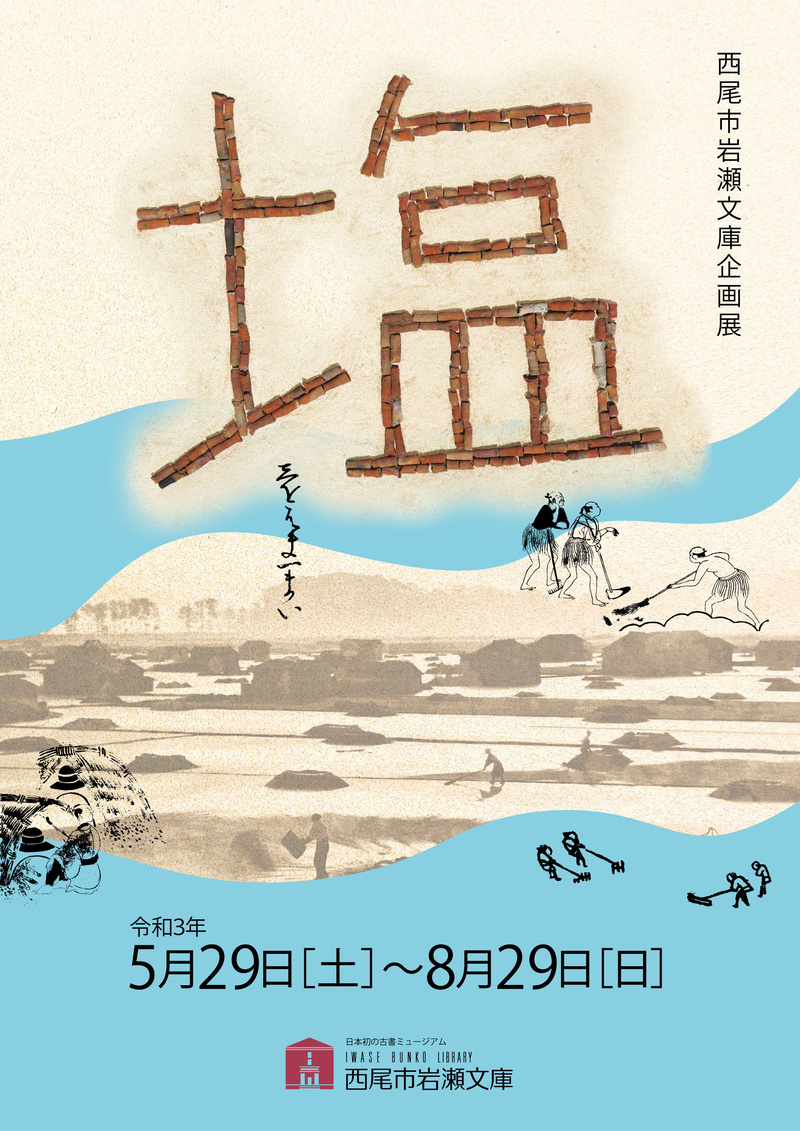

塩

- 会期

- 2021年5月29日(土)〜2021年8月29日(日)

- 料金

- 入場無料

- 展示解説

- ①6月5日(土)・②7月10日(日) 午後1時30分~

- 地階研修ホール ※どちらも同じ内容です。

- 定員:①②ともに30名

- ※要予約。5月22日(土)午前9時から電話または直接岩瀬文庫へ

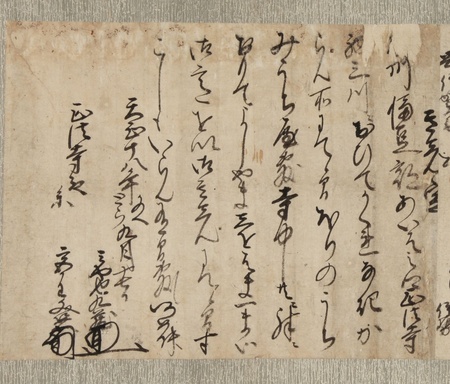

- 古文書講座「江戸時代の塩づくりの記録を読んでみよう!」

- 日時:8月22日(日)①午前10時~11時30分 ②午後1時30分~3時 ※どちらも同じ内容です。

- 会場:岩瀬文庫地階研修ホール

- 資料代:100円

- 定員:①②ともに15名

- ※要予約。8月3日(火)午前9時から電話または直接岩瀬文庫へ。

- 岩瀬文庫講座 「吉良と赤穂の塩づくり -赤穂事件塩田原因説をめぐって-」

- 江戸時代、日本屈指の塩田地帯であった赤穂藩の塩づくりと地元饗庭塩について解説します。

- 詳細・申込方法は「岩瀬文庫講座」の項を参照ください。

- 日時:7月3日(土)午後1時~午後4時30分

- 会場:横須賀ふれあいセンター

- 定員:100名(要予約/先着順)

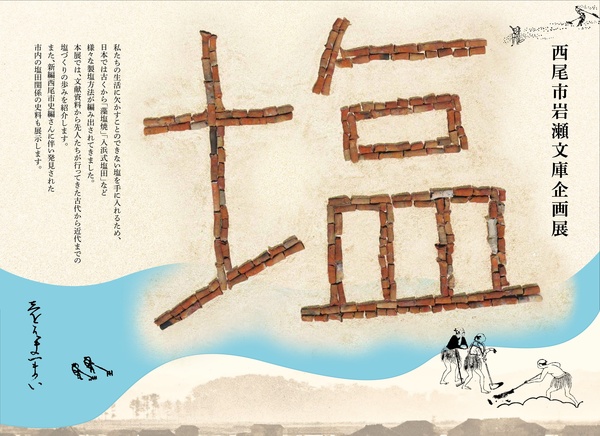

第1章、古代・中世の塩づくり-藻塩から塩浜へ-

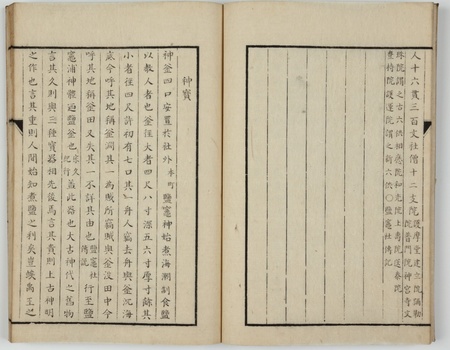

日本列島での塩づくりを示す痕跡は縄文時代後期(約3,500年前)まで遡ります。海浜部に位置する遺跡からは製塩土器(塩づくりのための土器)が見つかっていて、土器で海水を煮詰めて塩を生産していたと考えられています。

製塩技術が史料に登場するのは古代以降となります。史書や和歌に「藻塩」という語句が使われていることから、当初は藻を使用して塩水の濃度を高めて、土器で煮詰めていたと考えられています。その後、土器に代わり鉄釜が用いられ、塩浜(塩田)が出現するなど新しい製塩技術が導入されます。

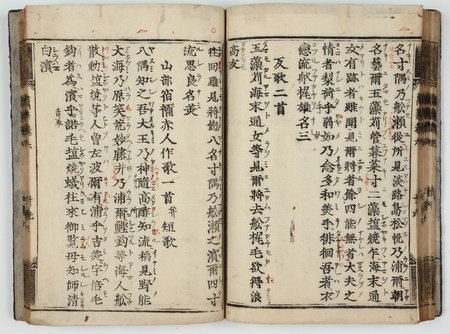

4 万葉集

5 塩竃神社雑記

7 東大寺古文書

8 文正草子

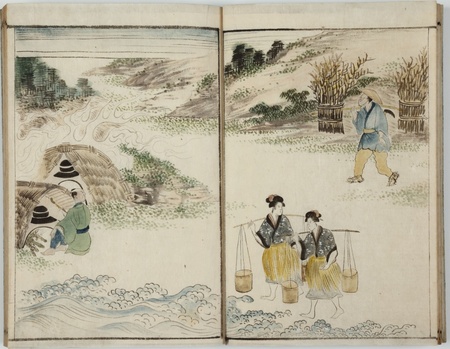

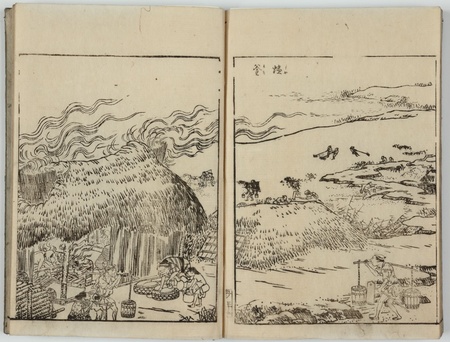

第2章 近世の塩づくり —入浜式塩田の成立-

近世初期に瀬戸内海東部で成立した入浜式塩田は昭和30年代に至るまでの約350年間にわたり、日本の製塩法の中心を担ってきました。

入浜式塩田は全国各地へ広がり、臨海の諸藩は塩田開発に力を注ぎました。なかでも瀬戸内海は晴天が多い、雨が少ない、遠浅で干満差が多い、花崗岩質の砂質土といった塩田に適した自然条件を備えていました。また、瀬戸内海は海波が少ないため海上交通にも適していたため、日本最大の製塩地へと発展し、各地の市場へ流通網を拡げていきました。

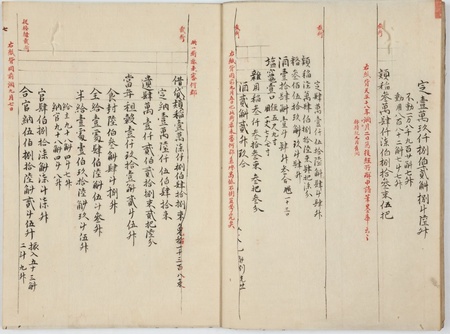

13 塩録

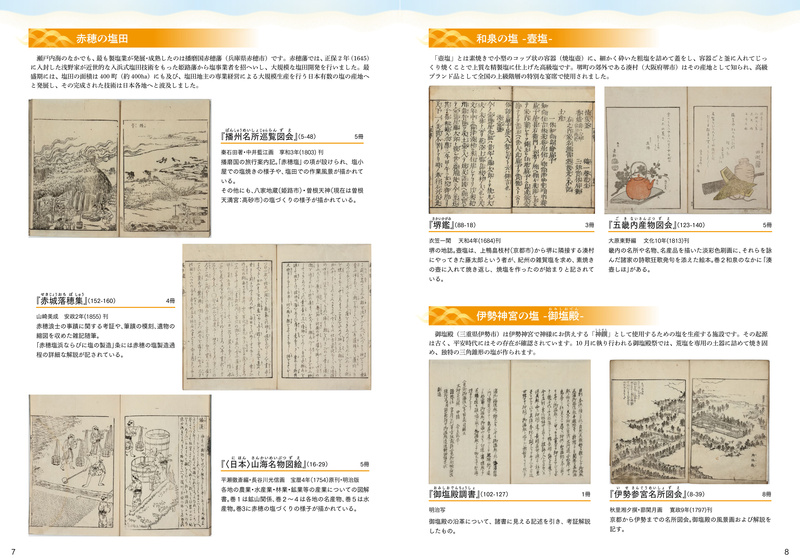

17 播州名所巡覧図会

16 三州海辺巡見日積録

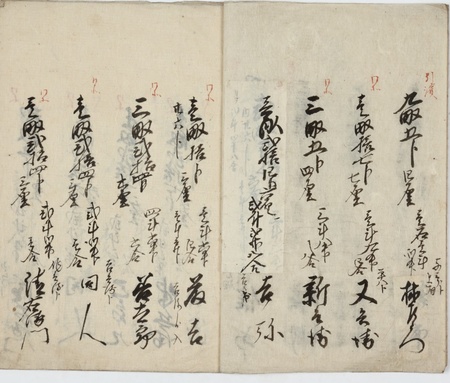

24向山村御免状積り帳

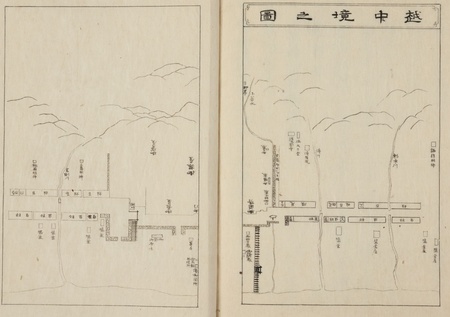

第3章 幡豆郡の塩田

西尾市内の一色・吉良・幡豆地区沿岸部では江戸時代になると新田開発だけでなく、塩田開発も積極的に行われました。特に吉良町吉田沿岸は最も早く塩田が開発され、そこで生産された塩は「饗庭塩」と呼ばれ、苦汁が少なく良質であったことから広く矢作川流域に流通しました。

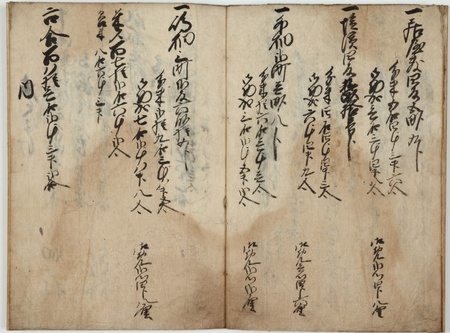

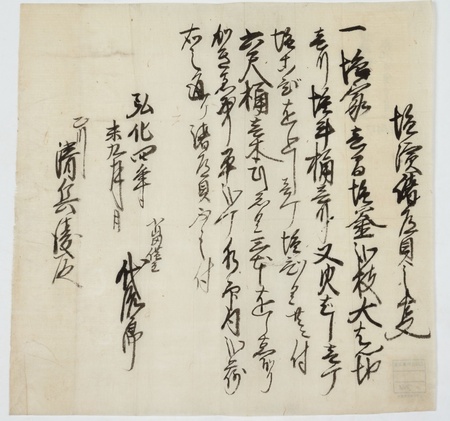

27 みやせ九蔵・宮川文兵衛連署証状

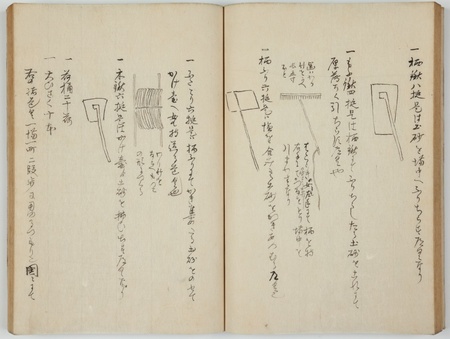

29 塩浜諸道具之事

33 覚え

36 桑畑村塩浜名寄帳

第4章 近現代の塩づくり -塩田の終焉-

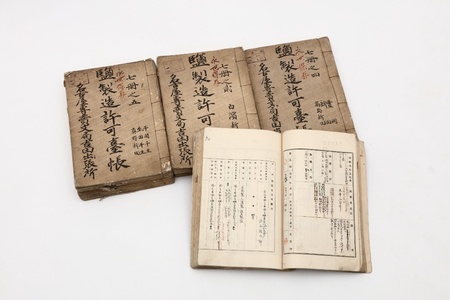

明治維新後も、入浜式塩田による製塩業が引き続き行われました。明治38年、国による塩の専売制が実施され、各地に置かれた大蔵省塩務局(のちの専売局)の指導のもと技術的な改革が行われました。

戦後には流下式塩田への転換が進み、家族経営塩田は大幅に減少しました。そしてイオン交換樹脂膜法の開発により塩田は不要となり、昭和46年に全国の塩田は廃止されることとなりました。

38塩製造許可台帳

39 流下式塩田

40 塩田の廃止

本企画展図録のご紹介