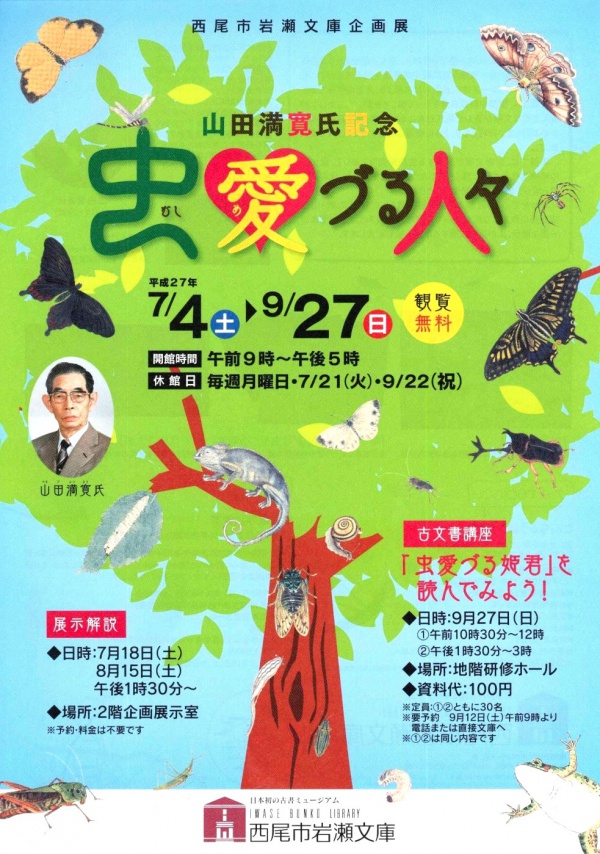

<山田満寛氏記念>虫愛づる人々

虫の声を美しいものと愛でる日本人、単なる騒音ととらえる外国人――我が国の独特な自然観や美意識を紹介するときに必ず引用されるフレーズです。日本人は古来より、身近な存在である虫に親しみ、愛情や畏敬の念をもって接してきました。しかしながら人工的な文明が進んだ現代日本においては、虫は存在しないかのように遠い存在となり、ときに嫌悪の対象にすらなってしまいました。

本展では、岩瀬文庫が所蔵する古典籍類をとおして、我が国の精神文化や生活に深く根ざした“虫”の姿を紹介し、日本人が虫と培ってきた親密な関係をたどります。

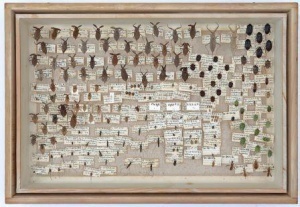

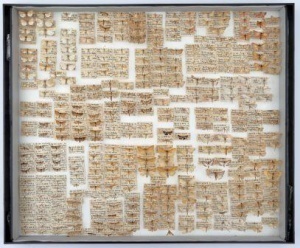

あわせて、元西尾市文化財保護委員として活躍した故・山田満寛氏の作成になり、縁あって西尾市に寄贈された昆虫標本の一部を展示、氏の昆虫に関する業績を顕彰記念します。

- 会期

- 2015年7月04日(土)〜2015年9月27日(日)

- 料金

- 入場無料

- 展示解説

- 7月18日(土)・8月15日(土)

- 古文書講座

- 9月27日(日)「虫愛づる姫君」をよんでみよう

- 特別講座

- 8月2日(日)鱗粉転写法教室

- アートでGO!Go!

- 9月13日(日)こんちゅうはりがね

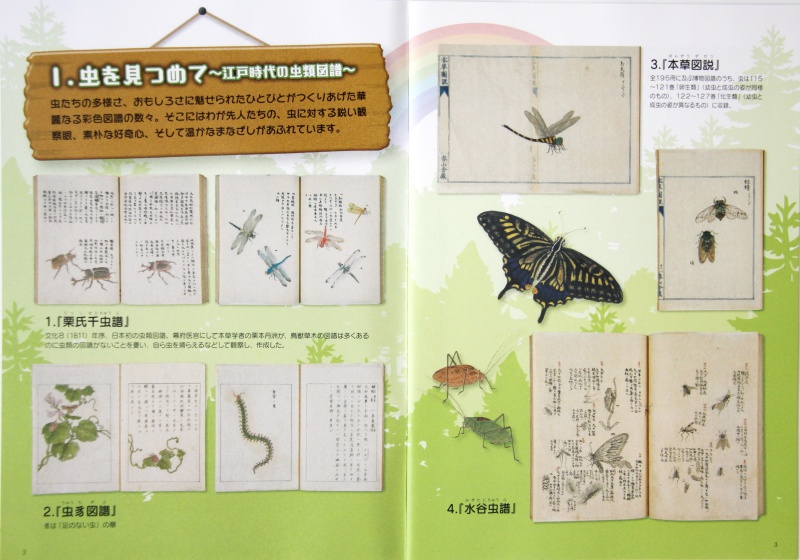

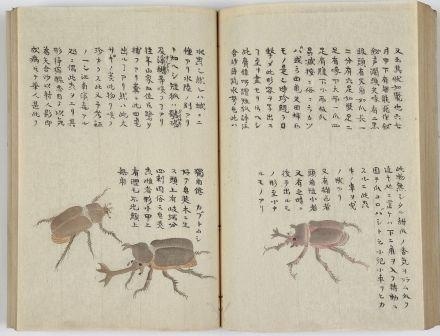

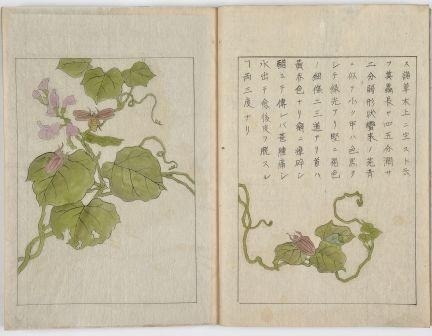

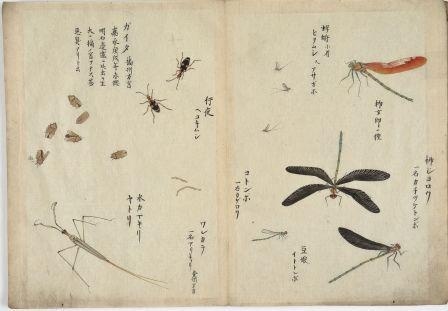

Ⅰ.虫を見つめて~江戸時代の虫類図譜~

虫たちの多様さ、おもしろさに魅せられたひとびとがつくりあげた華麗なる彩色図譜の数々。そこにはわが先人たちの、虫に対する鋭い観察眼、素朴な好奇心、そして温かなまなざしがあふれています。

<展示資料>

『栗氏千虫譜』 『虫豸図譜』『本草図説』『水谷虫譜』『虫譜』『虫譜図説』『虫譜』『虫品』

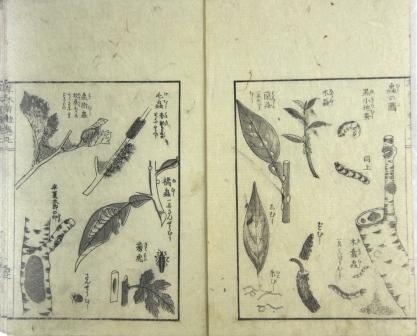

栗氏千虫譜

虫豸図譜

本草図説

虫品

Ⅱ.日本人と虫

日本人の精神文化や生活習慣のなかにとけこんだ虫の姿をご覧に入れます。

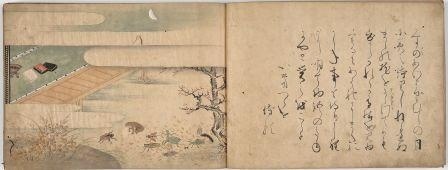

【文学の中の虫】

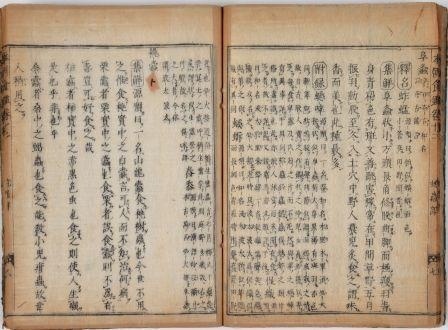

<展示資料>『堤中納言物語』巻3『詩経虫図説』『十五番虫歌合』

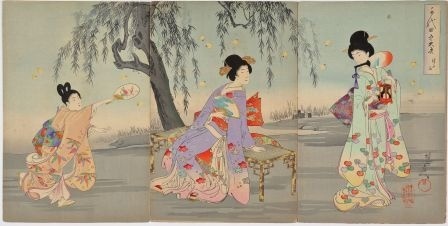

【虫を愛玩】

<展示資料>『徳川時代四時風俗』夏の巻『千代田之大奥』より「ほたる」『四季遊覧江戸年中行事』

【虫の意匠】

<展示資料>『蒔絵大全』・『雛形吉野山』・『雛形鶴の声』

『詩経虫図説』

『十五番虫歌合』

『千代田之大奥』

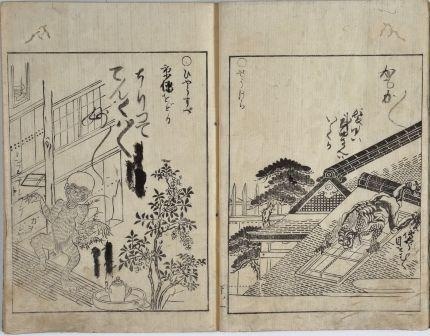

Ⅲ.いろいろな“虫”

日本語における「虫」という言葉には、身の回りで見られる昆虫などばかりでなく、不思議な力を持った小さな生き物や、何かの現象(多くはあまりよくないこと)を起こす正体不明の原因などの象徴的な存在をさすこともあります。

【体内に宿る虫】

<展示資料>『逸題古医書』『虫鏡』『画図百鬼夜行』1/9より「しょうけら」

【虫送り】

<展示資料>『西尾八景』『画図百鬼夜行』7/9より「恙虫」『倭漢三才図会』巻之五十四より「蜮(いさごむし)」

【幸運を呼ぶ虫?】

<展示資料>『日本書紀』 巻二十四より「常世虫」

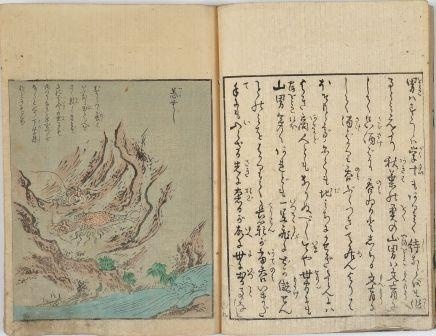

『画図百鬼夜行』

『画図百鬼夜行』

Ⅳ.これも愛? ~虫、徹底研究~

虫による害を防ぐために、あるいは活用するために、人々は虫を観察・研究し、対策や手段を講じました。その徹底ぶりたるや…これも一種の虫への愛、なのかもしれません。

<展示資料>

『除蝗録』『除蝗録後編』『草木育種』『忘箄竊記』22/38より「微虫図」『難病指因』『本朝食鑑』巻十二「獣虫部」『山繭養法秘伝抄』

『草木育種』

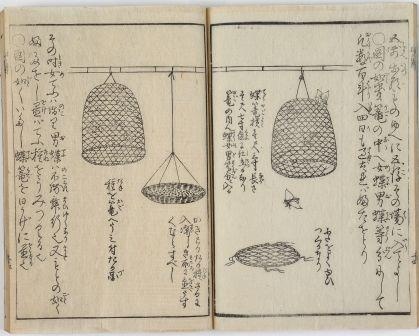

『山繭養法秘伝抄』

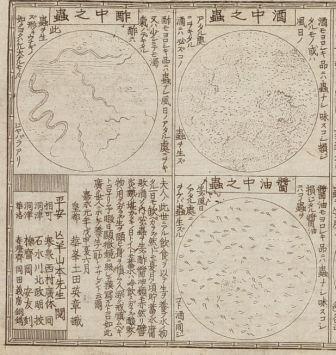

『忘箄竊記』(部分)

『本朝食鑑』

Ⅴ.西尾の“虫愛づる人” ~虫博士・山田満寛(やまだみつひろ)氏~

「満寛(まんがん)さん」の愛称で親しまれていた山田満寛氏は、産婦人科の医師として西尾市の医療界に大きな足跡を残し、さらに“剣道のまち西尾”の礎を築いた人でもありました。そして、知る人ぞ知る「虫博士」でも有名でした。

山田氏は、西尾市をはじめとする周辺地域の昆虫の権威として、本業のかたわら蛾やヒメタイコウチの研究を続けました。とくに蛾については、4万余頭にのぼる標本を作成・蒐集し、その一部は西尾市に寄贈され、現在も岩瀬文庫で保管されています。自身の研究はもちろんのこと、昭和30~40年代にかけては、地元の鶴城中学校科学部や西尾高等学校の生物クラブの指導や助言にも気安く応じ、理科教育の推進にも力を尽くしました。

満寛さんとヒメタイコウチ

愛知県の天然記念物に指定されている「ヒメタイコウチ」という昆虫が日本で採集されたのは昭和8(1933)年と比較的新しく、その生活史が解明されたのはごく最近のことです。このヒメタイコウチと山田氏との出逢いは、氏が広島高等師範学校在学中のことでした。昭和10年、帰省の折に、日本で2匹目の、そして世界で最初のオスのヒメタイコウチを西尾で採集したのでした。さらに卒業後の一時期、旧朝鮮で旧制中学の教師を勤めた折、生徒たちの手を借りて朝鮮半島のヒメタイコウチの分布などの研究にも関わっています。

西尾で医院を開業後の昭和34(1959)年、往診の帰りに市内の小間町でヒメタイコウチの幼生を発見。その後、自宅で飼育を試みたり、新たな生息地を発見したりなどしています。それらの研究の成果は「ヒメタイコウチ綜説」としてまとめられました。その後も、日本昆虫学会東海支部報などに、その成果を発表しています。

昭和43年(1963)年に、山田氏の尽力でヒメタイコウチが愛知県の天然記念物に指定されました。指定地は氏が最初にヒメタイコウチを採集した西尾市八ツ面町です。現在もこの一体は地元の八ツ面小学校の児童も参加して、校区をあげてその保護活動を推進しています。

昭和40年代には地元の西尾高等学校の生物クラブや東部中学校の科学クラブが、このヒメタイコウチの研究に取り組み、山田氏の指導や助言を受けて大きな成果を挙げています

満寛さんと蛾

『西尾市史史料Ⅳ 西尾市の生物』によると、山田氏が蛾の研究を始めたのは昭和32(1957)年8月からとあります。水生昆虫や半翅目に興味のあった氏が蛾の研究を始めたきっかけについては不明な点も多いのですが、かつて本人から「産婦人科の医者は、夜中にも呼び出されることがあるので、夜間の待機中にも研究のできる蛾に関心をもって始めた」と聞いた人もいるようです。

それはさておき、その後の山田氏の蛾の研究は着々と進み、それまで断片的な報告しかなかった蛾について、昭和48年の時点で「西尾産41科604種の蛾」の種目録を完成しています。この間、昆虫学会関係の会報に、研究成果を多数発表しています。山田氏の手になる膨大な蛾の標本は、現在も西尾市に管理保存されています。

また、昭和45年4月に、「西尾市の生物 動物」発刊に向けて、市内の生物の調査とその報告の依頼を請け、その成果として同書に西尾市の蛾について150ページにわたり、研究の詳細を執筆しました。

さらに自身の研究の合間をぬって、地元の鶴城中学校の科学クラブの要請を受けて、昭和36年に「西尾茶を害するはまき虫類の生態学的研究」、昭和43年に「西尾茶を害するカンザワハダニとチャノホソガの研究」、昭和47年の「西尾茶の害虫に関する生態学的研究」などの、中学生による西尾特産のお茶を害する蛾類の研究の指導にもたずさわり、その研究作品は全国的なコンクールで高い評価を受けました。